Introducción

La lactancia materna es un alimento completo, específico de la especie humana que tiene todo lo que necesita para crecer, facilita su adaptación a la vida, y mejora su desarrollo intelectual, a la vez que fortalece la relación afectiva entre la madre-hijo y beneficia la economía familiar. (1,2) La leche humana es la idónea para todos los lactantes, incluidos los prematuros y enfermos. Es un deber de la madre y un derecho básico del niño ser amamantado y comenzar la vida de la manera más apropiada. (3)

Cuando se evalúa el desarrollo neurocognitivo de bebes alimentados exclusivamente con leche humana en relación a sucedáneos, se encuentra que el desarrollo neuroconductual de los niños alimentados exclusivamente al pecho es superior. (4) En las últimas décadas se han observado cambios importantes en los patrones de alimentación infantil y una disminución progresiva y significativa de la incidencia y duración de la alimentación materna, que puede ocasionar una reducción del tamaño cerebral, disminución del número de células y una organización bioquímica del cerebro inmadura o incompleta del niño, que se asocian con alteraciones morfológicas, fisiológicas y bioquímicas, causando retardo físico y mental en el niño. (6,7)

El desarrollo psicomotor corresponde a un proceso de cambios que ocurren en el tiempo en una serie de aspectos de la vida humana como son la percepción, la motricidad, el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento, la personalidad y las relaciones interpersonales, es decir, son todos los cambios que ocurren en el individuo desde que nace hasta que alcanza la madurez determinándole habilidades para la vida en sociedad. (8)

El primer año de vida se caracteriza por una explosión de habilidades motoras y cognitivas, cuya secuencia y momento de aparición son dependientes de factores genéticos y madurativos. La adquisición de nuevas habilidades se basa en un adecuado desarrollo prenatal, el que ejerce una fuerte influencia sobre el curso del desarrollo postnatal, estableciendo las bases biológicas para un desarrollo normal. Si las condiciones genéticas y prenatales han sido favorables, el niño contará con un potencial de resiliencia ante adversidades físicas o psicológicas, en especial si las condiciones de crianza son razonablemente apoyadoras, en función del establecimiento de vínculos afectivos estables y seguros sientan las bases del desarrollo socio-emocional. Dependiendo de la severidad de la condición adversa, el desarrollo puede verse afectado irreversiblemente o puede presentar sólo una alteración, logrando finalmente alcanzar las metas evolutivas. (8,9)

En el desarrollo psicomotor la adquisición del gateo es fundamental, porque ayuda al desarrollo del sistema vestibular, que permite controlar la postura, el equilibrio y orientación espacial, está íntimamente relacionado y trabaja junto con el sistema visual y el sistema propioceptivo (sensaciones profundas). La primera vez que estos 3 sistemas comienzan a operar juntos es justamente cuando el niño inicia a gatear. El gateo facilita la integración de toda la información sensorial que llega al niño y dá paso a la conexión entre los receptores propioceptivos, el sistema vestibular y los ojos. En este momento el niño adquiere la sensación de balance, la sensación de espacio y la sensación de profundidad, de esta manera el niño comienza a tener un panorama completo del ambiente que está explorando y de su cuerpo en el espacio. (9)

El gateo conecta los hemisferios cerebrales y crea rutas de información, permitiendo el desarrollo del patrón cruzado (este patrón es la función neurológica que hace posible el desplazamiento corporal organizado y el equilibrio del cuerpo humano), desarrolla la convergencia visual y posibilita el enfoque de los ojos, desarrolla la oposición cortical (que el dedo gordo de la mano se oponga a los otros cuatro dedos) entre otros. Estas conexiones y desarrollos se necesitan para que el niño pueda adquirir su lateralidad y dominancia cerebral (izquierda-derecha), para que pueda escribir en un futuro, ya que, el gateo da paso al desarrollo cerebro-ojo-mano, para que pueda explorar, conocer e imaginar el mundo que le rodea al permitirle a través del gateo adquirir sensaciones superficiales y profundas de los espacios que le rodean. Además, el niño a través del gateo adquiere la tolerancia a distintas texturas, ya que, a través del gateo puede descubrir y experimentar diferentes texturas agradables y desagradables a su piel. (10-12)

El gateo es un momento evolutivo muy importante, pues supone una adquisición de autonomía frente a los padres y una oportunidad de descubrir y experimentar el entorno que el niño no había tenido hasta entonces facilitando así mayor destreza en las reacciones protectoras y a su vez logra mayor estabilidad articular y fuerza muscular en el infante. (13)

La tabla de desarrollo Haizea-Llevant, es el resultado de dos programas, el estudio Llevant y el Programa Haizea, en universidades españolas, que utiliza áreas de valoración muy similares a las del Test de Denver. Publicada en el año 1991, se ha ido implantando en los programas de Salud de las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco, Aragón, Navarra, Galicia y La Rioja. Este instrumento permite comprobar el desarrollo cognitivo, social y motor de niños y niñas desde el nacimiento hasta los cinco años de edad. (14)

La tabla se ha diseñado para facilitar la valoración del desarrollo infantil, a fin de detectar precozmente aquellas dificultades en la que esté indicada una evaluación más completa y especializada. Se aplica en todo niño de entrada, sin la necesidad de un test previo. Se aconseja su uso como una actividad longitudinal y evolutiva La evaluación del desarrollo puede, sin embargo, no ser suficiente para identificar ciertas alteraciones, por lo que se incluyen en la tabla unos signos de alerta, cuya presencia en cualquier edad o a partir de edades concretas indica la posibilidad de alteraciones. (15)

La detección precoz de los trastornos del desarrollo en los niños que tienen riesgo de padecerlos tiene por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan estos y disminuir su impacto sobre el funcionalismo del niño y de la familia. Menos del 50% de los niños con trastorno del desarrollo psicomotor se identifican antes de ingresar en educación infantil. Las causas son muy heterogéneas y sólo en torno al 20% son evitables. La prevalencia de los trastornos del desarrollo es del 1 – 2 % en los dos primeros años de vida, del 8 % entre los 2 y los 6 años, y del 12 – 17 % cuando consideramos el tramo de edad entre 0 y 22 años. (16)

En Venezuela, a pesar de la promoción que se realiza para lograr la lactancia materna exclusiva durante al menos los 4 primeros meses de vida, diversos factores conspiran contra el logro de este objetivo como; el tipo de lactancia y duración de la misma, clase social, edad materna, hábito tabáquico materno, y coeficientes intelectual de ambos progenitores, de manera que a pesar de que la gran mayoría de las madres son dadas de alta de los hospitales con lactancia materna exclusiva, muchas de ellas la abandonan antes de los 4 meses. (17,18)

Cabe mencionar que algunos autores han encontrado mejor puntaje en pruebas de desarrollo neuroconductual en niños alimentados con leche materna, incluso después de ajustar sus resultados con variables sociales y biológicas. De hecho, se ha observado que este beneficio puede ser mayor para los niños prematuros y de bajo peso al nacer, siendo mayor de acuerdo con el tiempo y duración de la lactancia. También se ha asociado la alimentación de leche materna exclusiva con mejor temperamento de los niños y un desarrollo neuroconductual más alto. (19,20)

En vista de todo lo que se ha plateado se decide realizar esta investigación para determinar si existe alguna relación entre el tipo de alimentación de los lactantes y la edad de gateo, para seguir añadiendo aportes al estudio de tan importante tema.

Metodología

Tipo de estudio

Estudio de tipo prospectivo, de campo, descriptivo.

Universo

Representado por la totalidad de los lactantes menores atendidos en la unidad de atención médica inmediata del hospital “Julio Criollo Rivas” de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, durante el período octubre 2018 – febrero 2019.

Muestra:

Conformado por el 30% de los lactantes menores atendidos en la unidad de atención médica inmediata del hospital “Julio Criollo Rivas” de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, durante el período octubre 2018 – febrero 2019.

Criterios de inclusión

- Lactantes menores aparentemente sanos entre 5 meses y un año de edad, atendidos en la unidad de atención médica inmediata del hospital “Julio Criollo Rivas” de Ciudad Bolívar, que consumen lactancia materna exclusiva y lactancia artificial durante el periodo de recolección de datos.

- Consentimiento informado de los padres

Criterios de exclusión

- Lactantes menores entre 5 meses y un año de edad con peso al nacimiento menor a 1500mg, o edad gestacional menor a 34 semanas.

- Evidencia de anomalías del sistema nervioso central o disfunción neurológica.

- Trastornos genéticos dismórficos o metabólicos específicos.

- Historia de asfixia o de infección perinatal o del recién nacido.

- Pacientes con patologías crónicas de base

Materiales

- Infantometro modelo 1522 KLLS, serial 00000000449803 marca: HealthThomer.

- Cinta Métrica

- Curvas de Crecimiento (peso/edad, peso/talla, talla/edad) en niños entre 5 meses y un año de edad tanto masculino como femenino de FUNDACREDESA

- Test de screening Haizea-Llevant

- Escala de Graffar modificado

- Encuesta

Procedimientos

Se acudió a la unidad de atención médica inmediata de pacientes pediátricos del hospital Julio Criollo Rivas para el estudio. Así mismo se le explicó al personal de salud encargado el objetivo del estudio, con la finalidad de obtener su consentimiento.

Este estudio se basó en la toma de información y exploración de la habilidad para gatear adoptada por el lactante, y se estableció una relación con el tiempo medio en que normalmente debería desarrollarse en cada lactante, además se obtuvo información básica como la variable edad para estimar las relaciones. Así mismo, se le solicitó a los padres representantes o responsables de los lactantes información respecto a la duración de la lactancia materna exclusiva, tipo de ablactación, si es el caso. Esta información fue recogida en una tabla de datos para su mejor apreciación y procesamiento.

Se utilizó como referencia las tablas de crecimiento de FUNDACREDESA; peso/talla, peso/edad y talla/edad, como guía e instrumento para conocer el comportamiento de desarrollo infantil propio de cada lactante.

Se aplicó el test de screening Haizea-Llevant, por ser aplicable a niños de 0 a 5 años y porque permite comprobar la adquisición de la habilidad para gatear, de forma sencilla y rápida. Ofrece el margen normal de adquisición de la habilidad para gatear fundamental durante la infancia. Indica la edad en que lo ejecutan el 50, el 75 y el 95% de la población infantil. Para la interpretación del test, se traza una raya vertical que corresponda a la edad en meses del niño. Hay que valorar que realice los elementos que quedan a la izquierda de la línea trazada o aquéllos que atraviesa la línea. En el caso en el que se constate la falta de adquisición de dichos elementos en una o varias áreas, así como la presencia de señales de alerta llevará a la sospecha de un retraso psicomotor.

Se aplicó la escala de Graffar modificado para determinar el estado socioeconómico de la familia.

Presentación de resultados

Los datos fueron procesados con estadística descriptiva y se presentaron en tablas de frecuencia simple de una y doble entrada (con números y porcentaje). Para su análisis se utilizó utilizará la prueba Chi Cuadrado (x2) y para el manejo estadístico de los resultados del estudio se empleó el paquete estadístico SPSS para Windows, Versión 17.0

Validez y confiabilidad

El instrumento fue revisado por tres expertos en el tema, con el fin de corregirlo y darle validez.

Resultados

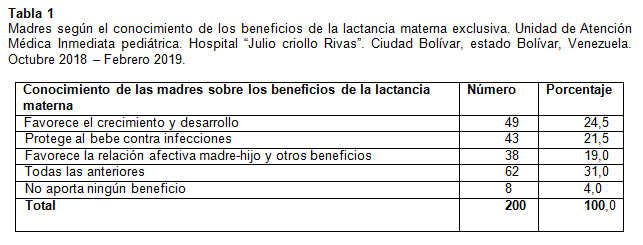

Durante el período de estudio, fueron evaluados 200 pacientes, donde 31% (n=62) de las madres de los lactantes menores estudiados indicaron conocer los beneficios de la lactancia materna exclusiva. (Ver tabla 1)

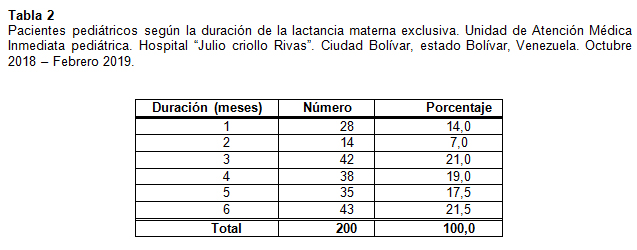

El 21,5% (n=43) de los lactantes menores estudiados recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. (Ver tabla 2)

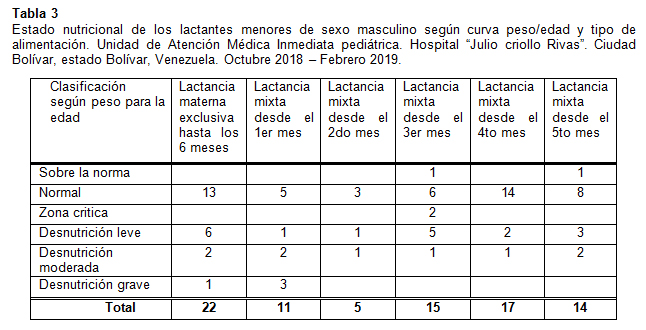

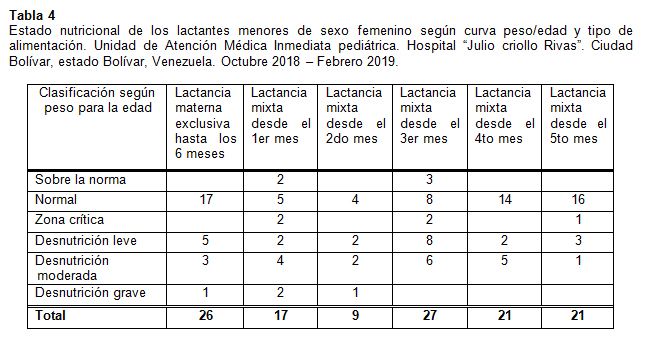

El estado nutricional se evaluó con el indicador peso para la edad. En la mayoría de los lactantes menores (52,4% y 64%) el peso fue adecuado para la edad a mayor duración de lactancia materna exclusiva en meses. (Ver tabla 3 y 4).

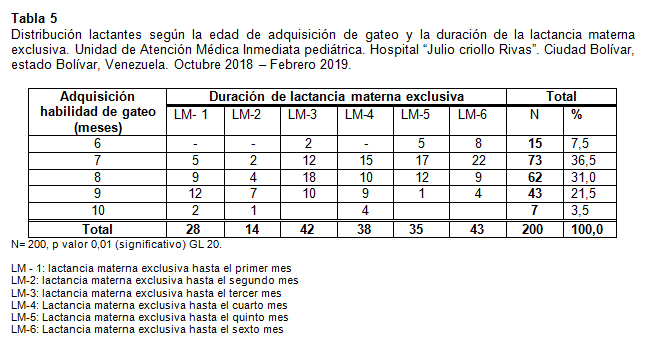

Del total de los lactantes menores estudiados, se obtuvo que, de 43 pacientes que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, el 51,16% (n=22) adquirieron la habilidad de gateo a los 7 meses. (Ver tabla 5)

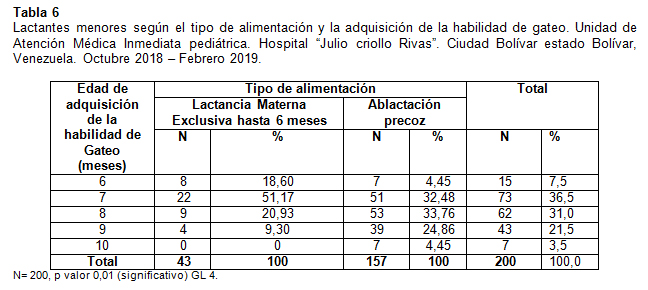

Del total de los lactantes menores estudiados, se obtuvo que, de 43 pacientes que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, el 51,16% (n=22) adquirieron la habilidad de gateo a los 7 meses, y de 157 pacientes que tuvieron ablactación precoz sólo el 32,48% (n=51) adquirieron la habilidad de gateo a los 7 meses. (Ver tabla 6)

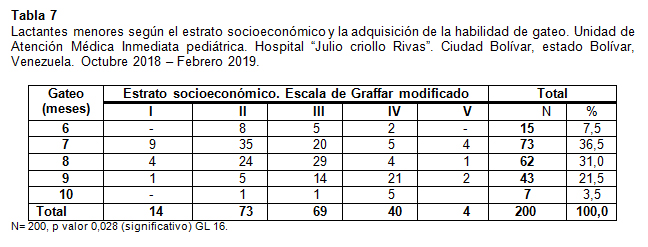

Con respecto al estrato socioeconómico y la adquisición de la habilidad de gateo se obtuvo que, familias pertenecientes al estrato II con un total de 73, en orden de frecuencia, el 47,94% (n=35) adquirieron la habilidad de gateo a los 7 meses de edad (ver tabla 7).

TABLAS

Discusión

En el presente trabajo de investigación se evaluó una muestra de 200 lactantes menores de ambos géneros, atendidos en la unidad de atención médica inmediata del Hospital “Julio Criollo Rivas” de Ciudad Bolívar en el periodo Octubre 2018 – Febrero 2019.

De acuerdo al conocimiento de las madres de los beneficios de la lactancia materna se obtuvo que en la actualidad a pesar que cada vez coexisten la creación de fórmulas artificiales que tratan de semejar la lactancia materna, creando la falsa sensación de superarla, se observó que el mayor porcentaje de las madres están instruidas acerca de la importancia que tiene la lactancia materna en el desarrollo de sus hijos, esto principalmente debido al mayor énfasis que realiza el equipo de salud a la hora de educar no solo a las madres sino al entorno familiar, la llamada era tecnológica de hoy día juega un papel importante en la educación materna y el tipo de alimentación que deben dar a sus hijos. Según Cabrera (21) la educación materna corresponde al 65% del éxito de otorgar lactancia materna exclusiva, el 35% restante lo otorga el entorno familiar, sobre todo en madres primerizas donde se apoyan principalmente por consejos de su entorno social.

En un estudio realizado por la sociedad de psicología de Barcelona, España, (22) acerca del perfil materno y la alimentación en los primeros años de vida, expresan que las madres consideran como sinónimo de niño sano aquellos niños con gran porcentaje de superficie de masa corporal por lo que insisten con varios tipos de alimentación para lograr este objetivo sin importar el aporte nutricional, así mismo, las madres en los primeros meses de la lactancia presentan un perfil angustioso que alegan falta de saciedad con la lactancia materna, siendo estas las principales causas de ablactación precoz obtenida en nuestro estudio.

La mediana del tiempo de la lactancia materna exclusiva, coincide con la observada en otros estudios realizados con niños mexicanos, en donde es menor a las normas establecidas por las autoridades sanitarias, en las que se espera, que los niños sean alimentados sólo con leche materna hasta el sexto mes de vida para promover la salud de la díada madre-infante, esto posiblemente debido a la existencia de una desvalorización de la lactancia misma, producto del desconocimiento de la importancia que tiene el traspaso de nutrientes, enzimas, inmunoglobulinas, glóbulos blancos, hormonas, factores de crecimiento, etc., de la madre al hijo, durante los primeros meses de vida extrauterina. (23)

Para el 2018 la UNICEF (24) informó que en Venezuela, solo el 7% de los lactantes menores de 6 meses recibían lactancia materna exclusiva. Entre los 6 y los 9 meses 5% recibían lactancia materna y alimentación complementaria y solo 31% recibían lactancia materna entre los 20 y 23 meses.

En cuanto a la distribución según el sexo, en este estudio se obtuvo que existen mayor porcentaje de lactantes menores de sexo femenino que de sexo masculino, en contraste con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (25) donde existió mayor proporción de lactantes de sexo masculino que femenino que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. La OMS ha seleccionado el peso como el más indicado para el seguimiento del lactante, sobre todo en los primeros meses de vida, pues es la dimensión antropométrica más sensible a los cambios nutricionales. Así pesos bajos para la edad - de acuerdo con el peso al nacer- durante el primer año de vida podrían estar evidenciando importantes carencias nutricionales.

De acuerdo a la edad de adquisición de gateo en lactantes menores con lactancia materna exclusiva, se obtuvo que el mayor porcentaje de niños adquirió la habilidad de gateo a la edad de los siete meses, observándose el aumento de la frecuencia a medida que se acrecentaba la duración de la lactancia materna exclusiva predominando en aquellos que la recibieron por seis meses, evidenciándose adquisición precoz de la misma, así mismo aquellos niños que recibieron lactancia materna exclusiva hasta el cuarto y quinto mes respectivamente, se mantiene un poco la proporción en la adquisición del gateo a los siete meses, sin embargo hay que resaltar que a partir de estos grupos existe un aumento en la frecuencia en los niños que adquirieron la habilidad a los ocho meses, constatando un porcentaje de variación significativo con tendencia a demorar más en la adquisición de dicha habilidad a medida que se suspenda precozmente la lactancia materna, lo cual se demuestra posteriormente en el grupo de lactantes que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los tres meses, donde se observa un predominio significativo en la adquisición del gateo a los ocho meses y en segundo lugar de frecuencia a los nueve meses, así mismo dentro del grupo que recibieron lactancia materna exclusiva hasta el primer y segundo mes la prevalencia de adquirir dicha habilidad a los nueve meses de edad. (26-28)

Desde el punto de vista del desarrollo, se han encontrado datos contradictorios entre los efectos de la lactancia materna exclusiva y la mixta, por ejemplo, Serrano(29) evaluaron el desarrollo de niños en los primeros tres meses de vida en relación al tipo de alimentación recibida, nivel de estimulación en el hogar, perfil de conducta materna y factores socioeconómicos y culturales. Encontraron que 13 de los niños alimentados en forma mixta (pecho y biberón) se ubicaron por arriba de la mediana de la distribución de los cocientes de desarrollo, en tanto que sólo 4 de 13, de los alimentados al pecho se ubicaron en el mismo nivel y 2 de 5 alimentados con fórmula se colocaron en ese sector. También encontraron relación con la estimulación en el hogar y las conductas maternas.

Por su parte Perroni, (30) afirma que se han observado mejores puntuaciones en pruebas de desarrollo neuroconductual, así como mejor temperamento y crecimiento más alto en menores con lactancia materna exclusiva superior a los 4 meses, en una proporción 2,8:1. Andraca, (31) coincide en este tema en el sentido de que la lactancia materna beneficia el desarrollo psicomotor y cognoscitivo. En su estudio encontraron que los niños que recibieron lactancia materna eran más activos al relacionarse con la madre, utilizaban una mayor variedad de canales de comunicación y mostraban señales afectivas más claras.

En cuanto a la influencia del nivel socioeconómico sobre el desarrollo psicomotor en lactantes menores, el cual fue evaluado según la escala de Graffar Modificado, se pretendió conocer cómo afectan al desarrollo psicomotor aquellos factores indirectos, asociados al ambiente del niño. Se observó que un desarrollo psicomotor precoz principalmente en el grupo que recibió lactancia materna exclusiva debido a los beneficios neuroconductuales y afectivos que esta otorga, dichos resultados son concordantes con la literatura. (32,33)

Se apreció que los menores que provienen de familias cuyos jefes de hogar contaban con nivel educativo incompleto obtuvieron puntajes más bajos en la adquisición de la habilidad para gatear, por el contrario, los puntajes más altos pertenecieron a aquellos niños cuyos representantes de hogar completaron su técnica y universitaria, estos resultados se podrían explicar sobre la base de la evidencia teórica que existe al respecto que indica que la baja escolaridad de los padres constituye un factor de riesgo en el desarrollo para los lactantes (32) y está relacionada con la pobreza extrema, los hábitos de vida como padres sobreprotectores los cuales impiden la libertad en la principal etapa exploratoria de la vida de los niños, la comunicación lingüística al interior del hogar, involucrando, además, la baja calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que ayude a los hijos/as en el éxito en la adquisición de esta habilidad, En tal sentido, aunque los padres valoran el desarrollo de sus hijos, su baja escolaridad y su alta ausencia en el seno del hogar dificulta que posean la habilidad para conformar estrategias de aprendizaje en el hogar que apoyen el neurodesarrollo de sus hijos.

Según, García y Glascoe, (34) el nivel educativo de los progenitores, específicamente de la madre, juega un papel fundamental en la promoción del desarrollo cognitivo de los hijos/as y se vincula a su vez con estilos interactivos en la relación madre-hijo. De igual forma, indican de forma radical que las madres y padres que no logran terminar sus estudios primarios o secundarios, desconocen la importancia de la estimulación cognitiva, por lo mismo, no estimulan debidamente a sus hijos/as.

Mientras mayor es la categoría de ingreso económico per cápita, mayores son los puntajes de desarrollo psicomotor, se puede informar que los resultados del presente estudio son concordantes con la literatura científica. Las familias con mayor índice de vulnerabilidad social presentan mayores índices de déficit en el desarrollo psicomotor de sus hijos/as, esto debido a que en este estrato las condiciones ambientales y alimentarias no son las idóneas para la adquisición de habilidades psicomotoras. (35)

En el presente estudio se encontró que, el conocimiento y conciencia de la madre acerca de los beneficios de la lactancia materna en los lactantes, hace que haya una duración más prolongada en la lactancia materna exclusiva, asimismo, se evidenció en base a los análisis realizados que existe influencia de la lactancia materna en la adquisición de la habilidad de gateo, observándose adquisición precoz de la misma en el grupo que recibió lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y por último, se determinó que los hijos de las familias de clase media baja, con estrato socioeconómico II y III, adquirían precozmente la habilidad para gatear, debido al nivel de estimulación recibida en dicho ambiente.

Referencias

- Bernstein V, Hans S, Percansky C. Advocating for the young child in need through strengthening the parent-child relationship. J. Clin. Child. Psychol. 2014; 20:28-41.

- MINSAP/UNICEF. Manual de lactancia materna. La Habana: MINSAP. 2013. [En línea] Disponible: www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol20_1_04/enf02104.htm [Febrero, 2019].

- Crawford A. The role of essential fatty-acids in neural development: implications for perinatal nutrition. J. Clin. Child. Psychol. 2011; 57(3):70-71.

- Riaño L, Lasarte J, Temboury C, Paricio J, Díaz, M, Landa L. Lactancia Materna, Madrid. 2018. [En línea]. Disponible: www.nutrinfo .com.ar/paginalebooks/lactancia_materna.pdf [Enero, 2019].

- Levitsky D, Strupp B. Malnutrition and thebrain: Changing concepts, changing concerns. J Nutr. 2015; 125:2212S-2221S.

- Carrasco M, Villena R, Pachas F, Sánchez Y. Lactancia materna y hábitos de succión nutritivos y no nutritivos en niños de 0-71 meses de comunidades urbanas marginales del cono norte de Lima. Rev. Ped. Ortod. 2009; 19(2):83-90.

- Mark A. Lactancia Materna, USA. 2012; Alpha Books. 7(01):24-38.

- Dehollain, P. Venezuela desnutrida. Edit. Equinoccio. Desnutrición Infantil: Enfermedad Económica. 2009 [En línea]. Disponible: http://www.datasalud.com.ar/desnuinfantil.htm [Septiembre, 2019].

- Masters W, Johnson V, Kolodny R. Family Health International. La lactancia materna como método de prevención de enfermedades. Network. 2014; 10(3): 6-8.

- Angarita C, Ramírez M, Terán E. Prevalencia sobre la desnutrición en pre-escolares en dos comunidades rurales del Estado Mérida (Venezuela). Rev Fac Sal Púb. 2015; 29(2):89-91.

- Carrasquilla G, Osorio J, Vázquez C. Lactancia Materna en instituciones de Salud de grandes ciudades colombianas, Cali. 2016. [En línea]. Disponible: www.drscope.com/privados/pac/pediatria/pal2/lacmat.htm [Octubre, 2019].

- Frenk S. Nutrición del lactante y preescolar en la salud y enfermedad. 2010. [En línea]. Disponible: http://www.drscope.comlprivados/pac/pediatria/pai2/lacmat.htm [Octubre, 2019].

- Koppe J. Nutrition and breast-feeding. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017; 61(1):73-8.

- Amigo H, Bustos P, Radrigán M, Ureta E. Estado nutricional en escolares de nivel socioeconómico opuesto. Rev. Med. Chile. 2014; 123: 1063-70.

- Frankenbury W, DoddsArcher P, Shapiro H, Brennick M. The Denver II. A majorrevision and restandardization of the Denver developmentalscreening test. Pediatr. 2012; 89(1):91-7.

- Ortega V, Roca R, Negron R. Estudio sobre lactancia materna y hábitos bucales incorrectos de succión al año de edad. Rev Cub Ortod. 2011; 8(2):31-7.

- Brita A. Diagnóstico nutricional de los niños del puericultorio Andrés Vivanco Amorin de la ciudad de Ayacucho. Rev Fac Sal Púb. 2013; 22(2):15-17.

- Morán A. Ciencias de las madres puérperas del Hospital San Bartolomé sobre la alimentación materno-infantil. Rev Fac Obst. 2013; 21:31-7.

- Correa C, Reyes C, Soto I, González A, Figueroa O, Castillo C. I taller de revisión y formulación de normas nacionales para la suplementación de micronutrientres en edad pediátrica. Rev Pediatr Ortod. 2015;(3):2-6.

- Chávez S, Martínez C, Soberanes B. The effect of malnutrition on human development: A 24-year study of well-nourished and malnourished. J Clin Child Psychol. 2018; 22:24-34.

- Cabrera G, Tascon J, Lucumi D. Creencia en salud historia y aporte del modelo. Rev. Fac Sal Púb. 2012; 19(1):99-101.

- Dorothy E. “Aprender desde muy pequeños. Del nacimiento a los 6años. Cómo estimular y desarrollar la capacidad de aprendizaje de los niños y su relación con la alimentación”. Integral. Barcelona. Rev Esp Ped. 2015; 18(1):88-89.

- Hernández G, Aguilar M, Lasarte J. Epidemiología de la lactancia materna. Análisis de 6.000 lactantes en la comunidad Valenciana. Rev Sal Pub. 2008; 6:19-37.

- UNICEF. Nutrición. Alimentación y cuidado de lactantes y niños pequeños. 2018. [En línea]. Disponible: http://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_breastfeeding.html [Marzo, 2019].

- Organización Mundial de la Salud. Reunión Conjunta OMS/UNICEF sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. 2016. [En línea] Disponible: www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol16_4_00/mgi18400.htm [Marzo, 2019].

- Pikler E. Moverse en libertad y desarrollo de la motricidad global. 2014. [En línea]. Disponible: www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-03.htm [Septiembre, 2019].

- Narbona J, Schlumberger E. Retraso psicomotor. Aeped. Unidad de Neurologia Pediátrica, Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona. 2016. [En línea]. Disponible: www.spponline.net/documentos/manualnutricion.pdf [Octubre, 2019].

- Bates J. Measurement of infant difficultness. Rev Eur Ortod. 2018; 8(3):5-7.

- Serrano P, Veilo C, Zonte C, Aguayo J. Lactancia Materna y desarrollo pondoestatural. 2015. [En línea] Disponible: www.sld.culgalerias/pdf/sitios/puericuiturallme.pdf [Febrero, 2019].

- Perroni S, Pérez P, Schaas J, Arteaga J, Martínez H. Evaluación y manejo del niño con retraso psicomotor. Pediatr Integr. 2017; VII (8): 557 – 566.

- Andraca I, Gil P, Tovar L. Desarrollo psicomotor en Educación Infantil (0-6años). Wanceulen. Sevilla. 2015. [En línea] Disponible: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89101998000200006&script=sci_abstract&tlng=en [Febrero, 2019].

- Valdés A. Nivel educacional de la mujer y su conocimiento, actitudes y práctica ante el crecimiento del infante. Rev Pan Sal Púb. 2014; 6(6):400-407

- Tomey C, Landaeta M, García M, Hevia P, Layrisse M, Méndez H. Crecimiento físico y estado nutricional antropométrico de hierro y vitamina A en escolares de Venezuela. Arch Ven Puer Pediat. 2007; 62(4):11-14.

- García S, Glascoe F. Detección precoz de problemas del desarrollo por el pediatra: importancia de los padres. Pediatr Integr. 2011; 2(2): 196-206.

- Chavéz, J. Evaluación del Conocimiento Materno Sobre la Introducción de la Ablactación y de las variables Socio personales Condicionantes. Área de influencia del Ambulatorio "San Francisco". Barquisimeto, Estado Lara. Septiembre - Octubre 2001 Boletín Médico Postgrado. 2008; 19(4):29.

|