Introducción

En el año 2015 Chile ocupaba el tercer lugar de América en el consumo de marihuana y cocaína, precedido sólo por Estados Unidos y Canadá, además registraba un incremento en el consumo de psicotrópicos en mujeres de edad fértil. Sin embargo, las consecuencias de ésta conducta durante el embarazo y las repercusiones sociales y biológicas sobre el recién nacido (RN) aún son motivo de estudio y controversia (1,2).

El Tetrahidrocanabinol (THC), metabolito de marihuana, altera la migración neuronal y morfogénesis del cerebro en etapas precoces del desarrollo y la Benzoilergocnina (BZE), metabolito de cocaína, desencadena fenómenos isquémicos, muerte y licuefacción celular por vasoconstricción sostenida en el sistema nervioso central, intestino y vías urinarias de fetos y RN. En la infancia ello se consolida como desnutrición, microcefalia, variados grados de retardo mental, trastornos de conducta, dificultad en el control de impulsos y déficit auditivo (3-7).

Los métodos que permiten cuantificar la presencia de drogas en fluidos y tejidos (consumo agudo o crónico) son invasivos, costosos y/o laboriosos, no permiten estrategias de tamizaje y por ello se reservan para estudios clínicos y de medicina forense (5-7). La determinación de drogas en orina mediante tiras reactivas, es un buen método de screening por ser de bajo costo, fácil aplicación y no invasiva (8). El punto mínimo de corte de cada para BZE es 150-300 ng/ml y para THC es de 30-50 ng/ml. En adultos que consumen otros fármacos se han registrado reacciones cruzadas y falsos positivos, pero ello no se ha evidenciado en RN.

La desventaja de este método es que no permite estimar tiempo de consumo, exposiciones breves, ni cantidad de droga acumulada en tejidos. En embarazadas que cesan el consumo 3-5 días antes del parto el test de orina puede ser negativo, y crea un falso entorno de seguridad, sin embargo si durante el embarazo ha existido un consumo sostenido de cocaína el RN sigue expuesto a intoxicarse o morir, dada las elevadas concentraciones que esta droga alcanza en la leche materna (7-9).

El objetivo de éste estudio es describir la utilidad de una guía clínica protocolizada que incorpora la intervención médica y social que identifica, estudia y asiste oportunamente a RN expuestos a drogas durante el embarazo.

Material y Métodos: Se realizó un estudio de cohortes prospectivo en la unidad de neonatología del Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA) entre 1 enero 2016 al 31 de enero 2018. Se aplicó la guía de procedimiento frente al RN con exposición a drogas antenatales. Se estandarizaron las acciones a seguir por el equipo de salud neonatal y servicio social para la pesquisa y tamizaje de los RN susceptibles de exposición a cocaína antenatal, sea aislada o combinada con marihuana. Dado que en Chile existe un proyecto de ley que impulsa la despenalización de marihuana no se efectuó seguimiento a los RN que mostraron test positivo exclusivamente a THC, pues la legislación vigente dificultaba las acciones legales a seguir. Para la confirmación de exposición antenatal de drogas se empleó tiras reactivas en orina con sensibilidad para BZE (300 ng/ml) y THC (50 ng/ml) del laboratorio Abon Biopharm Co. Ltda.

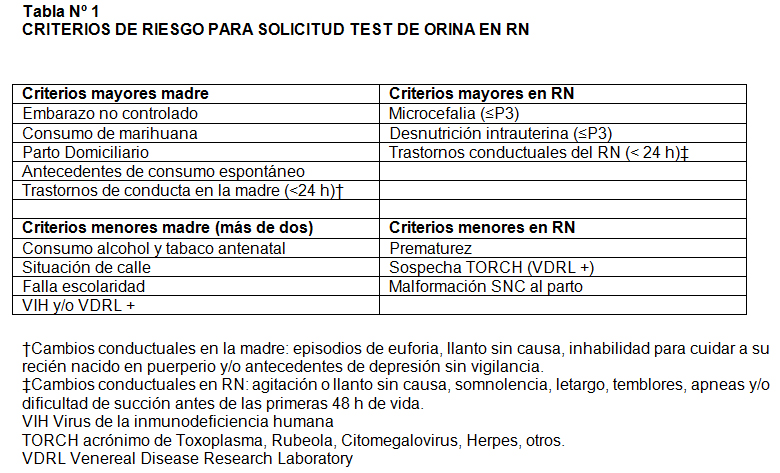

1.- Criterios de selección de los RN: Basado en estudios previos (10), se consideró elegible para realizar el test de drogas en orina a todo RN con dos criterios mayores, o uno mayor y dos menores o solo tres menores (Tabla Nº 1).

2.- Procedimiento Clínico y Psicosocial del equipo de salud. Los RN con test de droga negativo permanecieron con su madre en puerperio, se reforzó la lactancia materna y por presencia de factores de riesgo en la madre o el niño, se derivó el caso a Atención Primaria de Salud (APS). Los RN con test en orina positivo sólo a marihuana permanecieron con su madre en puerperio, pero se indicó suspender transitoriamente la lactancia materna y se educó a la madre para lograr una lactancia segura. Servicio social derivó caso a APS y se entregó fórmula maternizada a la madre. Los RN con test en orina positivo a cocaína aislada o combinada con marihuana se hospitalizaron, monitorizaron e iniciaron protocolo de estudio complementario (esquema Nº 1). Se evaluó abstinencia neonatal (11), se entregó fórmula de inicio y se suspendió lactancia materna. A la madre con interés en rehabilitarse se educó sobre mecanismos para preservar la lactancia y amamantar posteriormente a su hijo/a. Servicio social evaluó las opciones de rehabilitación para la madre y gestionó medida de protección en favor de todos los RN. El egreso contempló seguimiento pediátrico en el área de salud al cual sea destinado el menor. Los RN permanecieron hospitalizado hasta que los tribunales de familia autorizaron el egreso del menor.

Resultados: En el período de estudio 77 RN cumplieron criterios de riesgo. De ellos, 4 mostraron test en orina negativo y no fueron hospitalizados, 2 mostraron test positivo a marihuana y egresaron a la atención primaria con seguimiento social. De los 71 restantes, 3 RN fallecieron antes de poder realizar la determinación de droga en orina. En los tres casos sus madres consumieron cocaína hasta el momento del parto. En total se cuantificó a 68 RN con test en orina positivo a cocaína. Por falta de cupo en la unidad 4 fueron trasladados y no ingresaron al estudio. Se aplicó el protocolo a 64 RN.

Las características generales de los RN están contenidas en la tabla Nº 2. Fueron principalmente de RN de término, con elevada proporción de niños pequeños para la edad gestacional (PEG) según curvas de Alarcón y Pittaluga (12). Expresaron un severo compromiso de talla (18,5% de bajo el percentil 3) y microcefalia que se perpetuaron hasta el egreso. Mediante ecografías se detectaron malformaciones de SNC (holoprocesncefalia, hipoplasia cuerpo calloso, leucomalasia periventricular, vasculopatía ventrículo estriada, imágenes quísticas, calcificaciones y mega cisterna magna) y vías urinarias (pielectasia, doble sistema pielocaliciar, hidronefrosis) (4,13-14). Se pesquisó además comunicación interventricular y trastornos del ritmo. En 6 casos se detectó hipoacusia mediante potenciales evocados auditivos automatizados, 3 RN presentaron sífilis congénita y 4 neonatos con test positivo a cocaína evidenciaron primariamente trastornos del comportamiento en puerperio y ello motivó la realización del test.

Las características de las madres están contenidas en la tabla Nº 3. La elevada proporción de embarazos mal controlado impidió obtener información confiable sobre patologías acontecidas durante el embarazo y ello sólo fue posible en la mitad de las madres. Solo en 2/64 casos el hospital contó con el antecedente de consumo previo al parto, puesto que las madres habían sido intervenidas por consumo de drogas en gestaciones previas. El 7,8% de las madres sólo reconoció consumo de marihuana, pese a que el test de droga en orina de su RN fue positivo a cocaína, 17,1% negó en forma absoluta consumo de drogas, tabaco y alcohol y 40% refirió poli consumo. Las madres con embarazos controlados reconocían espontáneamente consumo de cocaína.

Respecto a la frecuencia de factores de riesgo en la madre el 82% refirió consumo espontáneo, el 67% presentó embarazo mal controlado, 28% combinó cocaína con alcohol o tabaco y 5,2% señaló consumo exclusivo de marihuana. El parto domiciliario y los trastornos del ánimo de la madre afectaron al 6,2%. Todos los RN combinaron uno o más criterios mayores. El más frecuente fue desnutrición (42%) y microcefalia (31,3%).Los criterios de riesgo menores fueron situación de calle, privación de libertad (22%) y prematurez (22%). Hubo baja incidencia de enfermedades de transmisión sexual (3,1%) y malformaciones al momento del parto (1, 2%).

Del perfil social de las madres (tabla Nª 4) destaca la alta proporción con escolaridad incompleta, violencia familiar y situación de calle, donde el apoyo y la red familiar son deficientes o disfuncionales. La intervención contemplada en la guía clínica establece intervención multidisciplinaria, referencia a las unidades de salud mental de APS, búsqueda de familiares competentes para el cuidado del menor, centros de rehabilitación para la madre. Las familias de acogida y hogares para el RN fueron la opción cuando no tenía red familiar.

Todos los RN quedaron bajo medida de protección emanada del tribunal de familia. El 51,1% de las madres rechazó la rehabilitación, 35,9% aceptó ingresar a programas de rehabilitación abiertos donde el RN quedaba al cuidado de familiares y 12,5% ingresó a programas de rehabilitación cerrados junto a su RN. La intervención social se gestionó en promedio antes de los 16 días y la resolución judicial 10 días después. La prolongada estadía hospitalaria justificó traslados a pediatría en el 26,5% de los casos.

Comentarios: La alta incidencia de RN con test positivo a drogas en nuestro centro (10) impulsó la elaboración de una guía clínica de procedimiento neonatal que incorporó la participación de servicio social y del departamento jurídico del HCSBA. En el período de estudio egresaron 1678 RN y la exposición a cocaína antenatal afectó al 4,2% de nuestros recién nacidos.

El efecto deletéreo de la cocaína se expresa en el RN a través de microcefalia, daño auditivo, apneas, convulsiones, infartos cerebrales (13-15) malformaciones anatómicas del sistema nervioso o fenómenos disruptivos que afectan intestino y extremidades provocando focomelia, agenesia renal, atresias intestinales (14,15). En nuestro estudio, cerca del 40% de los RN expresó alguna de las manifestaciones descritas, destacando la desnutrición intrauterina y la microcefalia, con escasa o nula capacidad de recuperación nutricional al alta. La literatura describe que en los RN expuestos al consumo antenatal de cocaína y/o marihuana existe una merma en sus capacidades de alimentación y alerta, pueden expresar somnolencia, irritabilidad, trastornos del sueño, apneas, síndrome de deprivación neonatal e incluso gatillar muerte súbita (16,17). En el grupo de estudio el 6,3% de los RN experimentó alguna de las manifestaciones señaladas durante su permanencia en puerperio o neonatología. Estos inocentes elementos deben alertar al clínico, considerar entre los diagnósticos diferenciales la exposición a drogas en el embarazo y realizar como pesquisa el test de drogas en orina. En éste estudio también documentamos mortalidad neonatal, pero en los tres casos no se pudo confirmar el diagnóstico.

La restricción de crecimiento fetal expresadas por bajo peso al nacer y microcefalia ha sido descrita en todos los estudios que revisan drogadicción relacionado con embarazo y merece un espacio de reflexión (15, 20,21). En la población normal se espera solo un 3% de microcefalia (bajo el percentil 3) y en este grupo de RN encontramos que ésta se amplifica diez veces. En los RN expuestos la desnutrición severa, evidenciada por talla bajo el percentil 3, ésta aumenta seis veces lo esperado y el daño se perpetúa al egreso (20% recupera canales de crecimiento).

Estas drogas son lipofílicas y alcanzan elevadas concentraciones en la leche materna. La marihuana puede alcanzar 7,8 veces más concentración en la leche que en el torrente sanguíneo y demorar en depurarse de la lecha hasta 3 semanas luego de suspendido el consumo. La cocaína tiene un ritmo de excreción más acelerado y aparentemente no hay trazas en la leche materna más allá de 4 días de suspendido el consumo, sin embargo, ésta aseveración proviene de estudios aislados y de baja calidad metodológica. Por ello, mientras algunos autores sugieren suspender la lactancia hasta que la madre se encuentre en proceso de rehabilitación y sin acceso a éstas drogas, otros simplemente la contraindican (6,17-19).

Pese a que la mejor fuente de nutrientes para el recién nacido es la leche materna, en este grupo fue perentorio suspender la lactancia. El 52% de las madres rechazó la rehabilitación y que sólo 12,5% estuvo dispuesta a adscribirse a un programa de rehabilitación cerrado, por ello consideramos que el riesgo de intoxicación y/o muerte por cocaína durante el amamantamiento (16,17) era mayor que los beneficios del amamantamiento. Por lo anterior todos los RN fueron alimentados con fórmulas de inicio reforzadas, según las necesidades de cada uno. Solo las madres que expresaron interés en rehabilitarse junto a su RN mantuvieron extracción de leche en lactario con la finalidad amamantar luego de iniciada la rehabilitación. Mientras no dispongamos de métodos diagnósticos de tamizaje que nos permitan asegurar la inocuidad de la leche materna en estos casos al igual que la literatura, sugerimos suspender la lactancia natural (20,21).

Las consecuencias de la exposición antenatal a cocaína, aislada o combinada con marihuana en todo RN son devastadoras. Sin intervención social los sobrevivientes quedan inmersos en un ambiente social carencial que combinado con desnutrición, microcefalia y retardo mental (3,4,19) sólo perpetua el daño adquirido. Si a ello sumamos el perfil sociocultural de la madre consumidora, con escasa percepción del riesgo prenatal, embarazos sin control, falla en las habilidades parentales de la nodriza para cuidar a su RN (18,20) el escenario para el RN es desolador. En Chile la Guía Perinatal del 2015, que utiliza APS, no contempla como criterio de derivación al nivel secundario el consumo de drogas, los controles irregulares del embarazo, ni el antecedente de partos domiciliarios. Este último punto es particularmente relevante si consideramos que en Chile solo el 0,2% de las madres no recibe atención profesional del parto (23) pero en estas madres este fenómeno se elevó a 9,8%. Es perentorio reflexionar sobre las habilidades parentales que atribuimos a una embarazada consumidora, pues está documentado que no solo pierden la noción del autocuidado, sino que la percepción de las necesidades de su RN. Incluso amamantar es un riesgo si la madre no se supervisa o rehabilita (16,17).

¿Quién se responsabiliza entonces del cuidado y protección del niño/a cuando su progenitora no puede hacerlo? La unidad de servicio social del HCSBA trabajó con los tribunales de familia e interpuso medidas de protección en favor de los 64 niños expuestos. Se logró reintegrar a dos tercios de los RN a su medio social de origen, bajo la tuición legal de algún familiar, pero un tercio perdió la posibilidad de retornar a una familia, quedando bajo la protección del Estado, en hogares y casas de acogida.

El consumo de cocaína durante el embarazo parece haberse socializado, sin embargo, es un problema de salud creciente que requiere de un enfrentamiento multidisciplinario. Los equipos de salud y los legisladores tenemos el deber de identificar y proteger a estos RN mucho antes de nacer. Este trabajo es una llamada de alerta para las autoridades sanitarias y los equipos legislativos que enuncian las directrices sanitarias del país.

Referencias

- Informe mundial sobre drogas 2016. Resumen Ejecutivo. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf.

- Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, Observatorio Chileno de Drogas Julio, 2015. www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Informe-Ejecutivo-ENPG-2014.pdf

- Grewen, K., Burchinal, M., Vachet, C., Gouttard, S., Gilmore, J., & Lin, W. et al. Prenatal cocaine effects on brain structure in early infancy. Neuroimage. 2014 Nov 1; 101:114-23.

- Chiriboga, C., Kuhn, L., & Wasserman, G. Prenatal cocaine exposures and dose-related cocaine effects on infant tone and behavior. Neurotoxicol Teratol. 2007 May-Jun;29(3):323-30. Epub 2006 Dec 8.

- Silveira, G., Belitsky, Í., Loddi, S., Rodrigues de Oliveira, C., Zucoloto, A., Fruchtengarten, L., & Yonamine, M. Development of a method for the determination of cocaine, cocaethylene and norcocaine in human breast milk using liquid phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. Forensic Sci Int. 2016 Aug;265:22-8.

- D'Avila, F., Limberger, R., & Fröehlich, P. Cocaine and crack cocaine abuse by pregnant or lactating mothers and analysis of its biomarkers in meconium and breast milk by LC-MS-A review. Clin Biochem. 2016 Sep;49(13-14):1096-103.

- Wiggins RC, Rolsten C, Ruiz,B, et al. Pharmacokinetics of cocaine: basic studies of route, dosage, pregnancy and lactation. Neurotoxicology. 1989 Fall; 10(3), 367-81.

- Bell, S. Drug Screening in Neonates. Neonatal Network, 2016; 35(5), 321-6.

- Winecker, R., Goldberger, B., Tebbett, I., Behnke, M., Eyler, F., & Karlix, J. et al. Detection of Cocaine and Its Metabolites in Breast Milk. J Forensic Sci. 2001 Sep;46(5):1221-3.

- Sepúlveda G, García M, Márquez L, Araya I, Duarte P: Intervención biopsicosocial en recién nacidos (RN) que resultan positivos a consumo materno de drogas ilícitas. Libro de resúmenes VI Congreso Chileno de Neonatología. Octubre 2014, pág. 59.

- Solís G , Solís JL , Díaz T ; Exposición prenatal a drogas y efectos en el neonato. Trastornos Adictivos. 2001;3(4):256-62.

- Milad M, Novoa J, Fabres J, Samamé M, Aspillaga C. Recomendación sobre Curvas de Crecimiento Intrauterino. Recomendación de Ramas. Rev Chil Pediatr. 2010;81(3):264-74.

- Moraes, Mario, Scorza, Cecilia, Abin-Carriquiry, Juan Andrés, Pascale, Antonio, González, Gabriel, & Umpiérrez, Eleuterio. (2010). Consumo de pasta base de cocaína en Uruguay en el embarazo, su incidencia, características y repercusiones. Arch Pediatr Urug. 2010;81(2):100-4.

- Kashiwagi, M., Chaoui, R., Stallmach, T., Hürlimann, S., Lauper, U., & Hebisch, G. Fetal bilateral renal agenesis, phocomelia, and single umbilical artery associated with cocaine abuse in early pregnancy. Birth Defects Research Part A: Clinical And Molecular Teratology. 2003; 67(11):951-2.

- Grotenhermen, F. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Cannabinoids. Clin Pharmacokinet. 2003; 42(4):327-60.

- Chasnoff IJ, Lewis DE, Squires L. Cocaine intoxication in a breast-fed infant. Pediatrics. 1987 Dec;80(6):836-8

- Hillary Klonoff-Cohen, PhD Klonoff-Cohen, H., & Lam-Kruglick, P. Maternal and Paternal Recreational Drug Use and Sudden Infant Death Syndrome. Arch Pediatr Adolesc Med. 2001 Jul; 155(7):765-70.

- Lamy S, Laqueillie X, Thibaut F: Consequences of tobacco, cocaine and cannabis consumption during pregnancy on the pregnancy itself, on the newborn and on child development: A rewiev. Encephale. 2015 Jun;41 Suppl 1:S13-20.

- Gouin, K., Murphy, K., & Shah, P. Effects of cocaine use during pregnancy on low birthweight and preterm birth: systematic review and metaanalyses. Am J Obstet Gynecol. 2011; 204:340.e1-12.

- Cressman, A. M., Koren, G., Pupco, A., Kim, E., Ito, S., & Bozzo, P. Maternal cocaine use during breastfeeding. Canadian Family Physician. Nov 2012;58(11):1218-9

- Reece-Stremtan, S, Marinelli, K. A. ABM Clinical Protocol #21:Guidelines for Breastfeeding Substance Use or Substance Use Disorder,Revised 2015.Breastfeed Med 2015;10(3):135-41.

- Wang, G. Pediatric Concerns Due to Expanded Cannabis Use: Unintended Consequences of Legalization. J Med Toxicol. 2017 Mar;13(1):99-105.

- Guía Perinatal 2015 Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. www.minsal.cl/sites/default/files/files/guia%20perinatal_2015_%20para%20publicar.pdf

|